他社の生成AI活用事例

はじめに

既に受けていただいた研修では、主に社内の生成AIの活用事例についての説明をしました。

今回は社外の活用事例についても説明をし、活用方法のアイデアの幅を広めていただきたいと思います。

我々が利用、作成する可能性のある生成AIの業務利用は、大きく分けて以下の3つが考えられます。

- 業務効率化

- クリエイティブな業務

- エンジニア支援

エンジニア支援は主にツールの使用方法といった視点での話になり、情報としても日々更新されていきます。特にこの分野は進歩が非常に早く、資料を作っている最中にも新たなものの登場、既存のものの大幅な変更が起きています。

そこで今回は生成AIを用いたシステム開発に焦点を当て、業務効率化やクリエイティブな業務への活用を行っている事例について紹介をしていきます。

活用事例

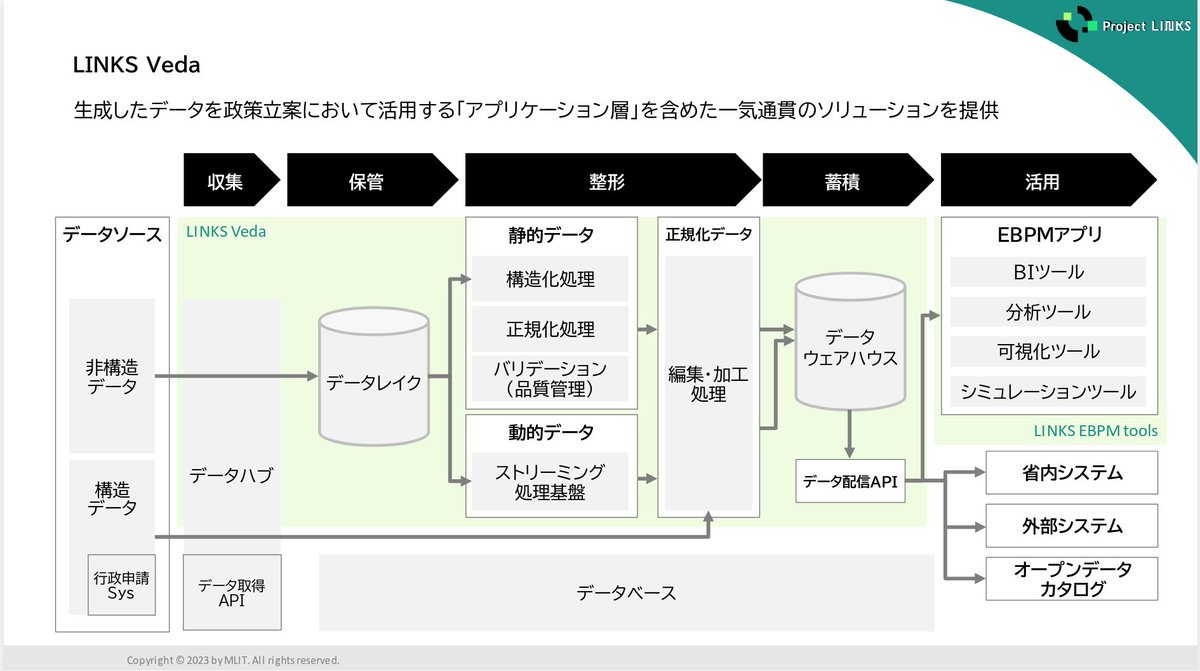

国土交通省: LINKS Veda

国土交通省は、分野横断的なDX推進プロジェクト「Project LINKS」の一環として、2024年度からLLM活用を開始しました。

国土交通省が扱うデータとして、行政手続等で使用される、ワードやエクセル、PDFや紙といったデータが有ります。

また、これらの膨大な行政情報は蓄積されているが、データとして整備されていないといった背景がありました。

そこで生成AI(LLM)技術を活用し、データを機械処理・二次利用可能なデータに自動変換。プロンプトのアセットを用意して簡単に必要な情報を抽出できるようにしました。

データの保存は、構造データ生成モデルによってデータを抽出してテーブル形式で保存、階層データの場合は自動的に画像加工を行い、OCRによるテキスト化やレイアウト抽出を行っています。

カラダノート

株式会社カラダノートは、中途採用業務において生成AIを活用し、業務効率化と選考の質の向上を実現しています。

- 履歴書の自動評価: 履歴書の内容をあらかじめ設定した基準と照らし合わせて、生成AIが自動で評価する仕組みを構築しました。これにより、書類選考にかかる時間が大幅に削減されました。

- 業務フローの見直しとSlack連携: 生成AIの導入に合わせて業務フロー全体を見直し、コミュニケーションツールであるSlackとの連携も行いました。これにより、採用担当者間の情報共有がスムーズになり、作業時間を約42%削減することに成功しました。

- 面接判断の平準化: 従来、面接官によって判断にばらつきが見られることがありましたが、生成AIによる客観的な評価を取り入れることで、面接判断の平準化にも貢献しています。

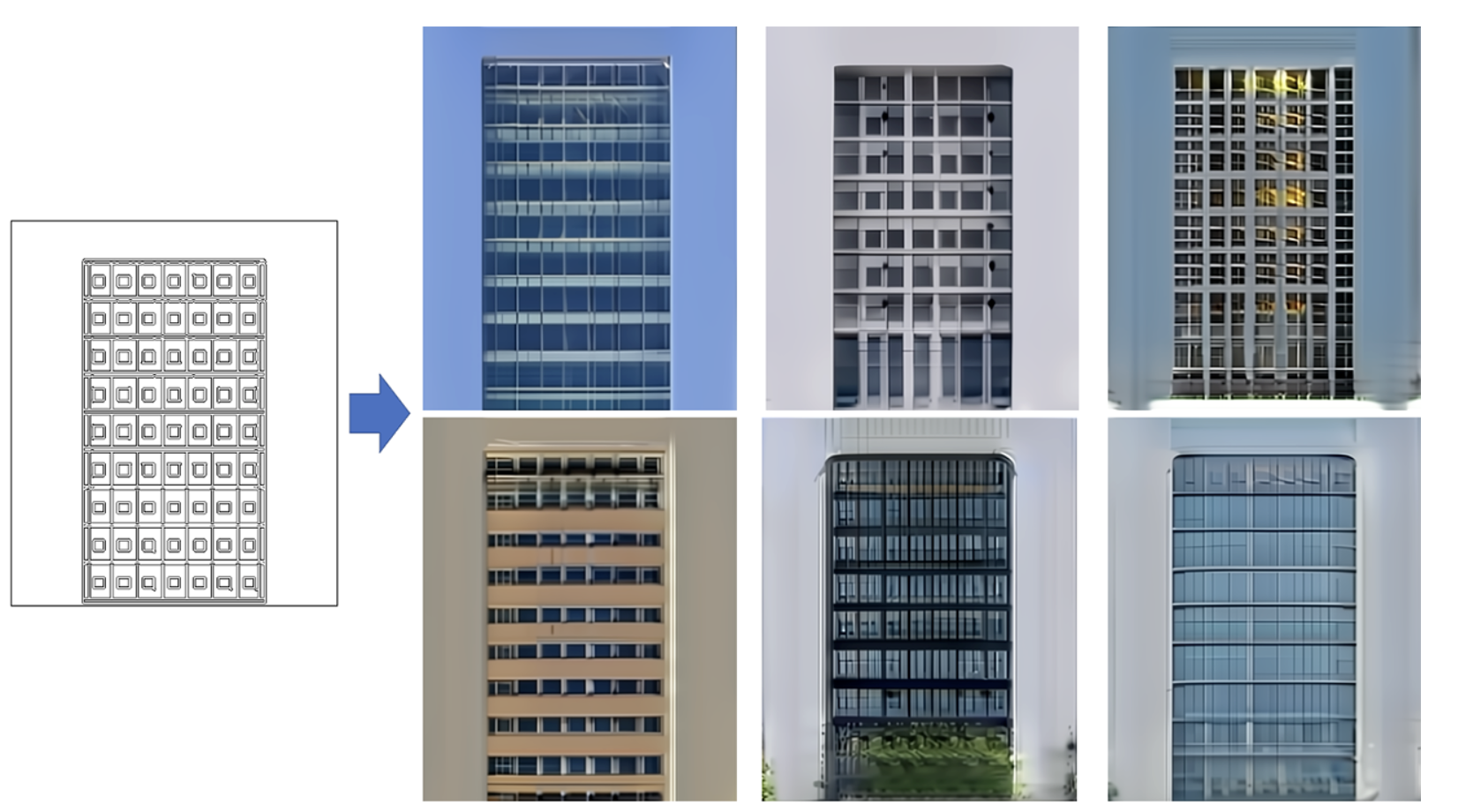

大林組

大林組は建築設計の初期段階の作業を効率化する「AiCorb」を開発し、ファサードデザイン案検討を効率化しています。

一種類のアウトラインから複数のファサードデザインの作成

引用: https://www.obayashi.co.jp/news/detail/news20220301_3.html

また、設計用プラットフォームHyparと連携することで、生成されたファサードデザインをもとにパラメータの推定を行い3Dモデルの作成までを可能にしています。

引用: https://www.obayashi.co.jp/news/detail/news20220301_3.html

これによって顧客から要望を受け、提案、合意形成までの流れを効率的に進める事が可能となっています。

AI Model

AIモデルやAIタレントを提供しています。

提供しているモデルはアパレルの撮影や広告として起用されています。

起用例

- 伊藤園( CM制作会社: 東急エージェンシー)

多様な業界での生成AI活用事例

今回紹介した他にも、製造、金融、小売、建設など、幅広い業界でAI活用が進んでいます。

-

製造業

- デンソー:ロボット接客、製造ラインでの柔軟な作業対応。

- パナソニック:電動シェーバーのモーター設計で出力15%向上。

-

金融業

- 三井住友フィナンシャルグループ:社内業務支援AI「SMBC-GAI」で生産性向上。

-

小売・サービス業

- ファミリーマート:人型AIアシスタントで店長業務を支援。

- ベネッセ:AI学習コーチで個別最適化学習を提供。

まとめ:AI活用時の視点

生成AIは多くのタスクへの対応が可能であり、今回紹介したように活用の幅も広いものとなっています。

今後、新人の皆さんはシステムを作っていく上で生成AIを活用することを選択肢として考える場面があるかもしれません。その際の注意点をいくつか話しておきます。

-

常にハルシネーション(尤もらしい間違い)のリスクを孕んでいる。

モデルや手法の進歩によって、回答の精度は日々向上していますが、生成されるものが常に正しいものであるという保証はありません。特にお客様に向けて何か案内するようなものを作成する場合はこの点に注意しましょう。

-

GoogleやNotionなどの提供するサービスの動向を追い、競合しそうなものを開発しないように注意しましょう。

汎用的なものを作成するよりも、社内での活用事例としてある姓名分割のような、特定の課題の解決のための活用方法を考えると他のサービスと競合する可能性が低いです。